평소와 다르게 무표정하다는 말을 주변에서 자주 듣게 되었다면 단순히 기분이 가라앉았거나 피곤해서라고 생각하기 쉽습니다.

그러나 이러한 변화가 일시적인 감정 기복이 아니라 반복적으로, 지속적으로 나타나고 있다면 뇌 신경계의 운동 기능 이상에서 비롯된 파킨슨병의 초기 전조 증상일 수 있습니다.

감정을 표현하지 않는 것이 아니라 표현하고 싶어도 잘 안 되는 상황이라면, 이는 단순한 기분 문제가 아닌 뇌에서 보내는 조용하고 중요한 신호일 수 있습니다.

무표정, 정말 우울해서 그런 걸까? 아니면 병의 시작일까?

감정은 얼굴을 통해 가장 먼저 드러나며, 미소를 짓거나 눈썹을 찡그리는 등의 작은 표정 변화는 일상적인 사회 활동에서 중요한 역할을 하며, 비언어적 의사소통의 핵심 요소로 작용합니다.

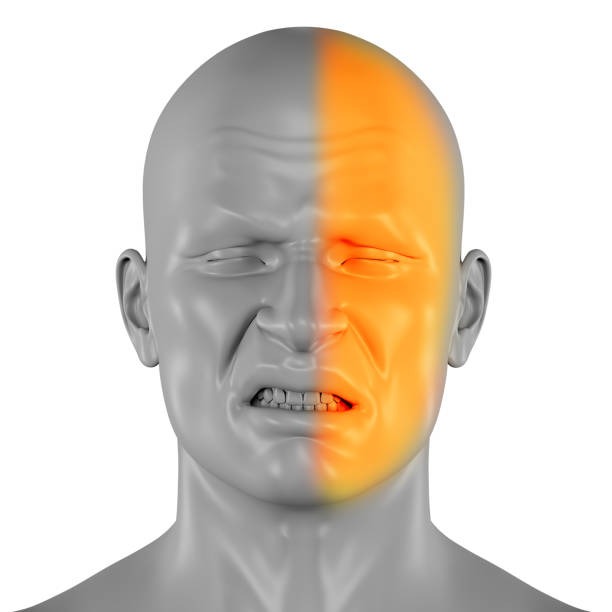

하지만 파킨슨병은 뇌에서 도파민 분비가 감소하고 신경 전달이 원활하지 않으면서 이러한 표정 표현을 담당하는 안면 근육의 미세 조절 능력이 점차 저하되며, 그 결과 무표정하고 단조로운 얼굴을 유지하게 되는 ‘가면 얼굴(masked face)’ 증상이 나타납니다.

이 상태에서는 웃고 싶어도 입꼬리가 자연스럽게 올라가지 않거나, 눈 깜빡임이 현저히 줄어들고 말을 할 때 입과 턱의 움직임이 둔해지며 전체적인 얼굴 반응이 줄어들기 때문에 타인에게는 차갑거나 감정이 없는 사람으로 오해받기 쉬운 매우 사회적으로 불리한 변화로 이어질 수 있습니다.

가면 얼굴, 웃지 않는 얼굴은 기분 때문이 아니다

‘가면 얼굴’이라는 표현은 파킨슨병에서 매우 흔히 사용되는 용어로, 마치 표정을 가진 마스크를 쓴 것처럼 얼굴이 딱딱하게 굳어지고 감정이 잘 드러나지 않는 상태를 의미합니다.

이는 우울하거나 무표정한 척을 하는 것이 아니라 실제로 표정을 만들기 위한 미세한 얼굴 근육이 뇌 신호를 제대로 전달받지 못해 반응하지 못하는 상황입니다. 파킨슨병 환자들은 속으로 웃고 싶어 하거나 슬픈 감정을 느끼고 있음에도 불구하고, 그 감정이 얼굴로 전달되지 않기 때문에 타인과의 정서적 연결이 단절되기 쉽고, 표정의 부재는 결국 사회적 소외와 관계 악화로 이어지는 악순환을 만들 수 있습니다.

가족이나 친구가 “요즘 표정이 굳었어”, “화난 거 아니야?”라고 자주 묻는다면, 이는 실제로 표정이 감정과 분리되었다는 신경계의 이상 반응이 시작되었을 가능성이 크다는 의미일 수 있습니다.

왜 파킨슨병은 표정을 없애는가? 뇌 안의 메커니즘

파킨슨병은 중뇌에 위치한 흑질(substantia nigra)이라는 부위가 점차 손상되며 도파민이라는 신경 전달 물질의 분비가 줄어드는 질환으로, 도파민은 단지 몸을 움직이게 하는 것만이 아니라 표정, 손동작, 목소리, 시선 등 인간의 미세한 신체 표현 전반을 조절하는 역할을 담당합니다.

도파민이 부족해지면 근육의 유연성과 반응성이 낮아지고, 이로 인해 얼굴 근육을 움직이기 위한 명령 전달이 느려지거나 아예 차단되어 감정은 살아 있지만, 얼굴은 감정에 반응하지 못하는 상태가 됩니다.

특히 이 같은 표정 기능 저하는 파킨슨병의 아주 초기 단계에서 이미 서서히 나타날 수 있기 때문에,

환자 본인은 이를 쉽게 감지하지 못하고 오히려 가족이나 동료들이 먼저 느끼는 경우가 많습니다.

기분 탓이 아니라면 어떤 증상과 함께 나타날까?

표정의 변화는 단독으로는 큰 불편함 없이 지나칠 수 있지만, 다른 파킨슨병 초기 증상과 함께 나타난다면 단순한 감정 기복이 아닌 질병의 진행 신호로 보아야 합니다.

특히 다음과 같은 증상이 복합적으로 나타난다면 신경과 전문의 진료를 반드시 고려해야 합니다.

| 동반 증상 | 특징 설명 |

|---|---|

| 눈 깜빡임 감소 | 눈이 마르거나 깜빡임 빈도가 줄어 피로감, 이물감 동반 가능 |

| 입꼬리 반응 저하 | 웃거나 말할 때 입이 잘 벌어지지 않고 무표정 상태 유지 |

| 말소리 변화 | 점점 말소리가 작아지고 단조로운 리듬, 전달력이 낮아짐 |

| 걸음걸이 변화 | 보폭이 작아지고 걷는 도중 멈칫하거나 끄는 느낌 발생 |

| 손떨림 | 움직임 없는 상태에서 손이 떨리는 ‘휴식기 떨림’ 증상 동반 가능 |

| 후각 저하 | 몇 년 전부터 냄새를 거의 느끼지 못하거나 자각하지 못한 후각 기능 저하 증상 |

이러한 여러 변화들이 표정의 감소와 함께 나타난다면 단순한 감정 문제나 피로가 아닌 신경계 질환의 조기 증상으로 의심해 볼 수 있으며, 특히 표정이 단조롭고 감정 표현이 줄어들면서 사회적 반응성까지 떨어진다면 파킨슨병의 전형적인 전조 증상으로 분류할 수 있습니다.

감정 표현은 있는데 왜 표정이 사라졌을까?

우울증이나 기분 장애와는 다르게 파킨슨병에서의 무표정은 감정은 그대로 존재하지만 그 감정이 표현되지 못하는 단절된 상태를 의미합니다.

파킨슨병 환자들은 기쁨이나 슬픔을 분명히 느끼고 있지만, 그 감정을 전달할 수 있는 얼굴 근육의 반응 속도와 조절력이 현저히 저하되어 사회적인 상호작용 중에도 무표정하거나 반응 없는 인상으로 보이게 되고, 이로 인해 주변 사람들과의 감정 교류가 어려워지며 점점 대화나 모임에서 소외되는 현상이 발생할 수 있습니다.

이런 정서 표현의 결핍은 대인 관계뿐만 아니라 자존감 저하, 우울감으로까지 이어질 수 있으므로 단순히 ‘요즘 감정 기복이 심한가 보다’라고 넘기기보다는 표정과 감정이 따로 움직이고 있는 현상을 의심해 보는 것이 중요합니다.

실제 환자 사례로 보는 변화의 시작

“평소 활달했던 남편이 요즘은 너무 무표정하고, 눈을 잘 안 깜빡이더라고요. 말수가 줄었다기보단, 말할 때 목소리도 작고 입이 잘 안 벌어지는 느낌이랄까요. 웃기는 농담을 해도 미소가 없고, 사진을 찍어도 웃지 않아서 가족들이 걱정을 많이 했죠. 신경과 진료를 받았더니 파킨슨병 초기 단계라는 진단이 나왔습니다.”

이처럼 무표정해졌다는 인식은 가장 사소하지만 결정적인 단서가 될 수 있으며, 대부분 환자 스스로는 인식하지 못하고 가족이나 지인의 관찰로 이상을 발견하게 됩니다.

어떻게 진단하고 대응해야 할까?

표정의 변화가 지속되면서 말소리 변화, 걷기 불편, 손떨림 등의 다른 이상 반응이 함께 나타난다면 단순한 우울증이나 스트레스 상태로 보기보다, 신경과에서의 정확한 평가가 필요하며, 임상적으로는 ‘UPDRS(파킨슨병 통합 평가 척도)’와 같은 신경학적 검사, 도파민 수용체 영상 검사(SPECT), MRI, 미세운동 반응 평가 등을 통해 정확한 원인을 확인하게 됩니다.

조기 진단을 통해 약물 치료를 시작하면 도파민 보충 및 운동 기능 개선이 가능하며, 무표정이 점점 회복되고 사회적 활동과 감정 표현도 자연스럽게 개선되는 사례가 많습니다.

결론: 표정이 멈췄다면, 뇌에서 먼저 멈춘 것이다

사람의 얼굴은 감정을 말없이 표현하는 중요한 신체 언어이며, 그 얼굴이 점점 움직이지 않는다면 뇌 속에서 감정 전달 회로가 약해지고 있다는 의미일 수 있습니다.

파킨슨병은 감정 자체를 없애지 않지만, 그 감정을 외부로 표현하는 능력을 가장 먼저 약화시키기 때문에, 무표정이라는 단순한 외형 변화조차 질병의 중요한 단서가 될 수 있으며, 이 작은 단서를 무시하지 않고 받아들인다면 파킨슨병을 조기에 진단하고 대응할 수 있는 결정적인 기회를 잡는 셈입니다.